休憩の与え方については、労働基準法第34条第1項~第3項に定められています。

休憩時間の意義

行政通達(昭和22.9.13発基第17号)では、休憩時間とは、“労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間”であるとされています。

待機時間や手待ち時間、仮眠時間、拘束時間などは、使用者の指揮命令下におかれていれば、休憩時間ではなく労働時間になります。

使用者の指揮命令下におかれているか否かは、個別具体的な事案に即して判断されることになります。

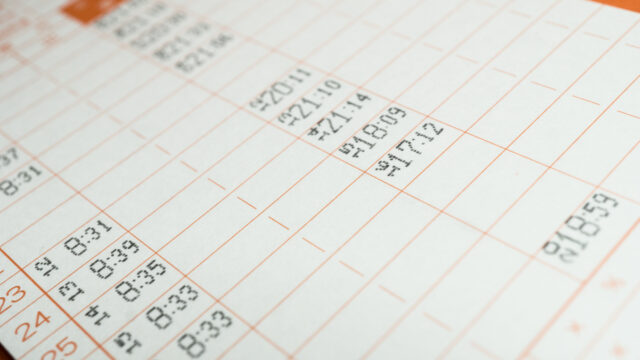

休憩時間の長さのルール

労働時間の長さに応じて、与えるべき休憩時間の長さも変わってきます。

労働基準法第34条第1項には、

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

と定められています。

労働時間 | 休憩時間 |

| 6時間以内 | 与えなくてもよい |

| 6時間超8時間以内 | 45分以上 |

| 8時間超 | 1時間以上 |

労働時間が6時間以内だと、労働者を休憩なしで働かせても法律違反にはなりません。

労働時間が6時間を超え、8時間以内だと、少なくとも45分の休憩を与えなければなりません。

労働時間が8時間を超えると、少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。

休憩時間の3原則

休憩時間の与え方には、3つの原則(ルール)があります。

途中付与の原則

労働基準法第34条第1項には、休憩時間は、“労働時間の途中に与えなければならない。”と定められています。

このルールのことを途中付与の原則といいます。

労働時間の途中に休憩時間を与えなければならないので、労働時間の直前や直後に休憩時間を与えることは認められていません。

一斉付与の原則

労働基準法第34条第2項には、

前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

と定められているように、原則、事業場のすべての労働者に同時に休憩時間を与えなければなりません。

このルールのことを一斉付与の原則といいます。

ただし、一斉付与の原則には例外があり、次のような場合には、一斉に休憩時間を与えなくても法律違反にはなりません。

・労使協定を締結した場合

・特定の業種の場合

労使協定を締結した場合

労働基準法第34条第2項のただし書きには、会社と労働者代表等が書面による労使協定を締結した場合は、一斉付与の原則から免れると定められています。

協定書に定める内容は次の通りです(労働基準法施行規則第15条)。

・一斉に休憩を与えない労働者の範囲

・その労働者に対する休憩の与え方

締結した労使協定書は、労働基準監督署に届け出る必要はなく、会社で保管することになります。

会社は、労働者の健康と安全に配慮する義務がありますので(労働契約法第5条)、できるだけ労働者の負担が少なくなるような休憩の与え方を行っていただけたらと思います。